The gourd, with its large belly and small opening, naturally serves as a vessel for storing wine. Moreover, due to its homophonic associations with “fu lu” (福禄, meaning “blessings and prosperity”) and “hu lu” (护禄, meaning “protecting prosperity”), and its vine (蔓, “wan”) being homophonic with “万” (ten thousand), while “蔓带” (vine) resonates with “万代” (ten thousand generations), the gourd embodies the auspicious notions of “blessings, prosperity, and longevity.” Thus, it is regarded as an auspicious treasure. Additionally, in traditional feng shui, the gourd’s narrow mouth and round body symbolize the ability to absorb negative energies, which find it easy to enter but difficult to escape. As such, it is considered a talisman for warding off evil, attracting good fortune, and neutralizing unfavorable feng shui influences.

In the cultural significance of the gourd, it carries countless connotations from traditional culture and embodies a beautiful aspiration. More importantly, within the subject matter of Chinese painting, the gourd is particularly adept at expressing a state of free, unrestrained, and richly evocative expressionism.

而齐白石的绘画,无论是绘画题材,还是绘画技法,可以说都与葫芦有着不解之缘。葫芦题材,更为受众所喜闻乐见,雅俗共赏,因此,作为一个接地气的职业画家,和常以普通民众所欣赏的题材入画的花鸟画家,齐白石自然对葫芦题材情有独钟。

在齐白石花卉蔬果题材的绘画中,葫芦题材出现的时间较晚。现在所见到的齐白石绘画中出现葫芦,最早的是作于1913年的《李铁拐像》。该图也和明清时期画家所绘人物画一样,葫芦只是人物的配饰,并非主角。

真正将葫芦作为绘画主体来创作,则是在齐白石“衰年变法”以后。自此,葫芦画断断续续均有创作,一直持续到其归道山。据不完全统计,现存齐白石葫芦绘画,至少有近百件,就其数量而言,虽然不占主流,但在其花鸟画中,却是一个不可或缺的重头戏。

在与其他画家相比较中,齐白石可谓是葫芦绘画的集大成者。即便是其私淑的名家吴昌硕,在数量和题材上,与其相比,也稍逊一筹。

以数量和绘画技法而言,齐白石的葫芦绘画大致可分为三类:一类是以葫芦为主题的设色画,多以大块的积墨描绘葫芦叶,再以藤黄或鹅黄画葫芦,再或者在葫芦上辅之以螳螂、蜻蜓或其他草虫,大片的叶子往往以随意的藤蔓相连接。现在所见最多的齐白石葫芦画,多属此类;

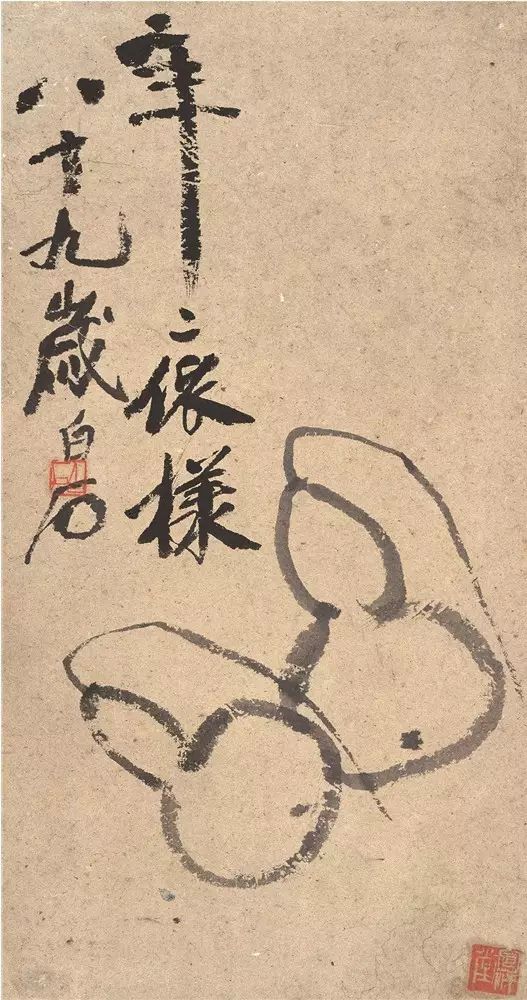

一类为白描或纯水墨,只以淡墨勾出葫芦的轮廓,再配之以简短的题句,或者辅之以大块的墨叶,此类作品较为少见,在其葫芦绘画中约占一成左右;

另一类则是人物画中,葫芦为配饰,颇类明人所绘的葫芦,多绘一人物作为法器或容器悬挂在身,如所绘《铁拐仙图》(日本京都国立博物馆藏)、《罗汉图》等即属此类。这类作品极少,笔者仅见过数件而已。

因第三类作品本质上还是属于人物画,故不在本文讨论之列。

齐白石所绘葫芦画,多为大写意。这些绘画,秉承了他一贯的绘画作风,即以恣肆淋漓的泼墨法,并以大片的色块来渲染葫芦叶及葫芦,是其衰年变法以后画风的代表。

他所绘葫芦,在画面本身之外,寄寓了作者的情思,如《葫芦》中题识:“人笑我,我也笑人”,与其常见的人物画中的题识“人骂我,我也骂人”可谓如出一辙,都是在一种轻松诙谐的笔触中表现出对世态的不满和嘲讽。而另一件《葫芦》则题识曰:“头大头小,模样逼真,愿人须识,不失为君子身”,也同样寄寓了葫芦以人格魅力。

齐白石通过葫芦,婉转地表达自己的绘画理念,并在画中题上小诗,使其葫芦画得以进一步升堂入室,如题《葫芦图》云:“丹青工不在精粗,大涂方知碍画图。嫩草娇花都卖尽,何人寻我买葫芦。”这种既在画中表达艺术思想,同时也表现出文人情趣的创作模式,与齐白石所心仪的明代画家徐渭(1521—1593)可谓如出一辙。有意思的是,徐渭也曾画过一件大写意葫芦,是其《花卉杂画》卷(日本泉屋博古馆藏)中的一段。

徐渭在其上题识曰:“世间无事无三昧,老来戏谑涂花卉。藤长荆阔臂欲枯,三合茅柴不成醉。葫芦依样不胜楷,能如造化绝安排。不求形似求生韵,根拨皆吾五指裁。

胡为乎?区区枝剪向叶裁;君莫猜,墨色淋漓雨拨开。”同样也是表达其泼墨大写意的理念,“不求形似求生韵”与齐白石的“丹青工不在精粗,大涂方知碍画图”有异曲同工之妙。

齐白石的大写意花卉,师承徐渭、八大山人、吴昌硕诸家,而从葫芦这一极为小众的边缘科目,便可看出其取法徐渭的痕迹。

作为一个极具生活情趣的职业画家,葫芦题材的画也与齐白石其他绘画一样,妙趣横生,雅俗共赏。虽然很多葫芦绘画在构图、技法等方面有诸多相似之处,但齐白石长于在画中题写诗词或短句,以增加其文化附加值,让看似千篇一律的葫芦画活灵活现,赋予其不一样的视觉冲击力。

如《画葫芦》中题七言诗:“劫后残躯心胆寒,无聊更变却非难。一心要学葫芦诀,无故哈哈笑世间”,表现出劫后余生之后的豁达;另一幅《画葫芦》中再题七言诗:“风翻墨叶乱犹齐,架上葫芦仰复垂。万事不如依样好,九州多难在新奇”,则是在描绘葫芦的千姿百态之外,指出时局的混乱在于不切实际的变革,导致“九州多难”。

“依样”一词在吴昌硕的葫芦绘画中最为多见,是“依葫芦画瓢”的代名词。齐白石沿袭此法,使“万事不如依样好”成为他的经典名句,被后人所广泛应用。在89岁时,他所绘的白描《葫芦》,仍然自题:“年年依样”,说明“依样”一词几乎已贯串其艺术嬗变的始终。

作为画面陪衬和点缀的藤蔓,主要是为烘托视觉感很强的葫芦。齐白石在一首题为《葫芦架未整齐,石镫庵老僧笑之,戏答》的诗中写道:“三年闭户佛堂西,咬定余年懒最宜。随意将瓜来下种,牵藤扶架任高低。”据此可看出“牵藤”的配搭,成为齐白石笔下葫芦不离不弃的最佳选择。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏